読者

・大学の電気電子学科ってつらいって本当?

・やっぱり留年しやすいの?

といった読者の悩みに答えます。

ネットの書き込みや友人からの話を聞いて、「電気電子学科はつらいし留年しやすい」と思う方もいるでしょう。

fa-arrow-circle-right本記事の内容

実際に国立大学の電気電子工学科に入学して、留年を経験してしまった自分が経験談を踏まえながら解説していきます。

![]()

ちんあなご先輩

自分のように留年しないために役立ててください。

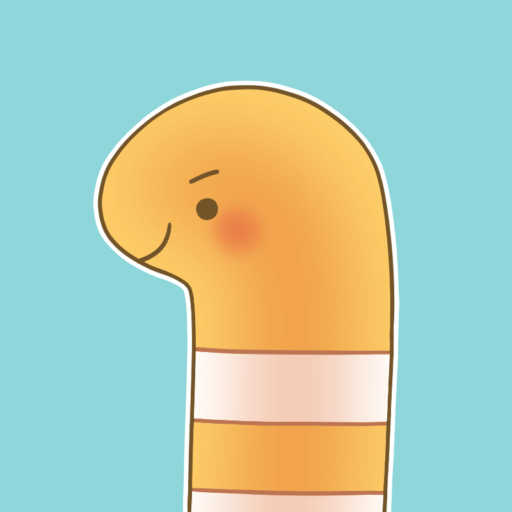

電気電子学科はなぜつらい、地獄と言われるのか

![]()

電気電子学科がつらいと言われる理由が以下の通りです。

とにかく勉強が難しすぎる

![]()

ちんあなご先輩

特に電磁気学は、最初の難関と言っても過言ではない。

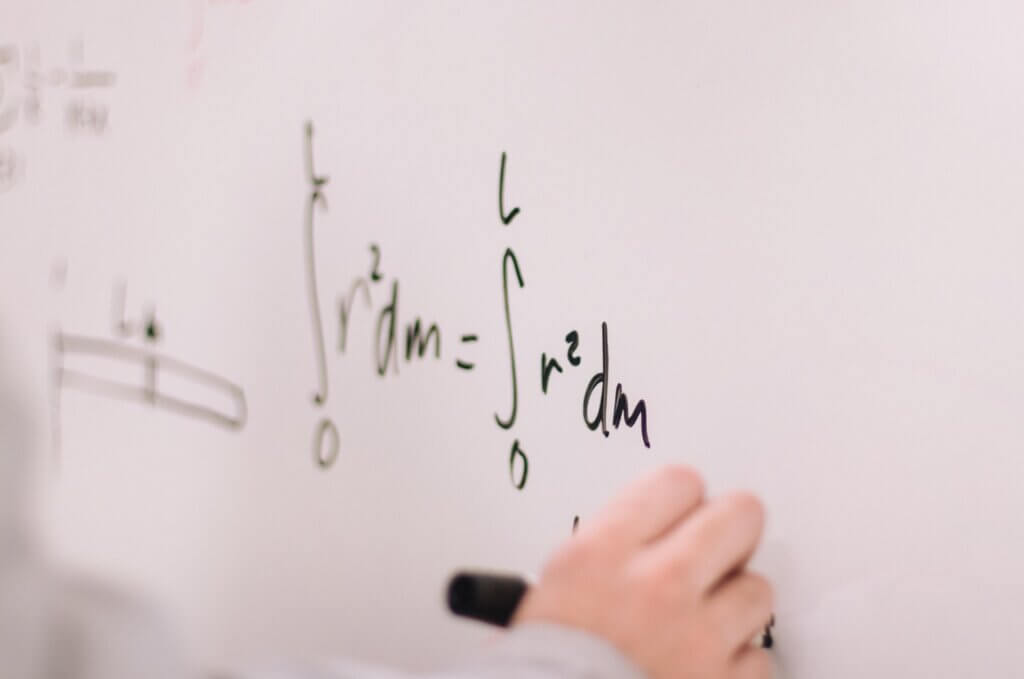

電気電子の勉強は基本的に、1年次に学ぶ数学(微分積分、線形代数など)をきちんと理解して、単位も取得しておかないと、のちに学ぶ内容が頭に入ってきません。

電磁気学では円筒座標や球座標などでベクトルを多用し、頭の中だけでは整理しきれません。

特にこういった科目が必修だった場合はなんとしても単位をとる必要があるので、人脈を通じて過去問を手に入れなければなりません。

![]()

ちんあなご先輩

もちろん俺は必修の電磁気学を落として留年した。

あとは半導体の性質とかエネルギーバンド図、トランジスタの仕組み、電磁波の性質とかが全然理解できませんでした。

一番つらいのが、講義指定の教科書や問題集に答えが載っていないこと。

問題は載っているのに答えはほぼ省略されているか、途中計算が書かれていないことが多いから、図書館で参考書の争奪戦を繰り広げなければなりません。

とはいえ勉強すれば単位が確実に取れるというわけではなく、授業によってはテスト100%評価のものもあるので、本番で失敗すると終わりです。

テスト前にたくさん勉強したのに単位を落としてしまった場合は、絶望感が物凄いので一気に病みます。

興味がないとまじで苦痛

![]()

ちんあなご先輩

はっきり言って、これが一番大きい。

なんとなく電気電子は就職が強そうとか、高校の先生に勧められたから、っていう理由で電気電子学科に進学した人は多いと思います。

自分もその1人なのですが、将来電気電子系の仕事につきたいとか、具体的な夢がないとなんのために苦しい思いをして勉強をしているのか分からなくなります。

なので後述しますが、なんとなく就職がいいからという理由だけで電気電子に進もうと考えている人はよく考えてから決めてください。

電気電子学科をどうして留年してしまったのか

![]()

友人

率直に聞くけど、なんで留年したん?

![]()

ちんあなご先輩

必修科目を落としたせいで、次の年の必修と曜日が被ったせいだね。

![]()

友人

それはやっぱり勉強不足で?

![]()

ちんあなご先輩

サークルに入ってたんだけど、そっちで頑張りすぎたせいやな。

![]()

友人

結構忙しい感じのサークル?

![]()

ちんあなご先輩

学生団体なんだけど、そっちが楽しくて学業そっちのけでやってたね。

ちなみに自分の知り合いにも何人か留年した人がいて、その人たちが留年してしまった理由は以下の通り。

![]()

友人

やっぱり自己責任で留年している人が多いんやな。

![]()

ちんあなご先輩

うん、間違いない。けど中には真面目に勉強していても単位を落とす人もいる。

![]()

友人

そんなに電気電子の勉強って難しいの...。

![]()

ちんあなご先輩

その代わり、先生の中には過去問を配ったり、出題予定の問題を教えてくれる人もいる。

![]()

友人

ちなみに留年しないためにはどうしたらいいと思う?

![]()

ちんあなご先輩

テスト期間だけでも図書館で勉強して、分からないところはすぐに先生に聞きに行くかメールする。

![]()

友人

先生に聞きに行くのって迷惑じゃない?

![]()

ちんあなご先輩

俺も思ってたけど、意外とウェルカムな先生が多くてびっくりした。

![]()

ちんあなご先輩

あと図書館だけど、テスト直前は必要な参考書がないことが多い。だから少し時期をずらして早めに行くことをおすすめする。

電気電子学科で留年しないために

![]()

ここまで読んで「電気電子になんか入学しなければよかった」と後悔した人もいるでしょう。

ですが時間を戻すことは不可能なので、できるだけ留年しないためにできることを以下にまとめます。

留年してから1年間で48単位をフル取得した経験から解説します。

授業には必ず出席する

![]()

ちんあなご先輩

出席点がない授業でも休まずいきましょう。

授業中に出題される問題からテストに出ることもありますし、そもそも出席しないとついていけなくなります。

1限からある授業だと行くのがだるいかもしれませんが、自分のように留年しないためにも我慢していきましょう。

![]()

ちんあなご先輩

内容に興味がないと行きたくなくなる気持ちもわかるけどね。

教科書は中古でもいいから買う

![]()

ちんあなご先輩

教科書は中古をメルカリで買うのがおすすめ。

頭の良い人は教科書なしで授業を受けるのもいいですが、自分の場合は内容が理解できないので、教科書を買って読むようにしました。

例えば大学で「微分積分」の教科書が必要になったとすると、普通に買うと2000円ほどするのですが上の画像にあるように超激安で購入できます。

また登録時に紹介コードの欄に「BURUWC」と入力すると、500円分のポイントがいきなりもらえるので教科書の購入に使ってみましょう。

過去問をなんとかして手に入れる

![]()

ちんあなご先輩

頑張って入手しましょう。

同じ学科の先輩がいるサークルに入るか、人脈の広い友達を作れば過去問が手に入ります。

図書館で参考書の問題を解く

![]()

ちんあなご先輩

過去問がない人におすすめ。

問題をいくつか解いていけば、少しずつその分野の内容が理解できるようになってくるはず。

時間はかかりますが、地道に勉強することで全く分からないという状態から脱却できると思います

分からない問題はすぐに聞く

![]()

ちんあなご先輩

いつまでも考えていても時間がもったいないだけです。

時間の節約のためにもメールで先生に聞いたり、直接聞きに行くことで基本的に快く教えてくれます。

他にも「絶対に留年したくないのですが、具体的にどのような勉強をしたら良いですか?」という風に聞いてみるのも1つの手です。

出る問題までは流石に教えてくれませんが、どのあたりから出題するかは教えてもらえました。

バイト、サークルとのバランス

![]()

ちんあなご先輩

程よいバランスが重要です。

大学生になるとバイトやサークルで楽しい経験ができるかもしれませんが、単位を落として留年してしまっては意味がありません。

程よいバランスで大学生活を送ることが実は一番重要かもしれません。

合わせて読みたい

こういう人は電気電子工学科はやめとけ

![こういう人は電気電子工学科をやめとけ]()

- なんとなくで目指している人

- 将来役に立つと言われておすすめされただけの人

- 物理が苦手な人

なんとなくで目指している人

理系だし、AIとか流行ってるから半導体系の仕事につけたら安泰そうだなー、でもそこまで興味あるわけじゃないんよなー。って人にはお勧めしません。

しっかりと自分で学習し、わからないところが出てきたらすぐに先生に聞きに行くことができなければ、あっという間に取り残されます。

参考書にも詳しい解説は載っていないことが多いので、暗記のみで乗り切ることは難しいです。

将来役に立つと言われておすすめされただけの人

確かに役立ちますし、成長分野ですのでエンジニアになることで世の中に貢献できます。

ですが具体的なビジョンがないとモチベが続かないため、勉強が嫌になり単位が取れなくなる可能性があります。

自分は今なんのために勉強しているんだろう、、という気持ちになります。。

物理が苦手な人

今あなたが高校生で、物理がどうも苦手あるいは苦手意識があるという場合は、電気電子工学科はやめとけ!と声を大にして言いたいです。

電磁気学分野の基礎部分は、物理で最初に学ぶ力学に通じています。

そこでつまづいている場合は、かなり苦労しますし、大学生活の間はその分野の勉強尽くしですので辛くなります。

電気電子工学科は就職最強って本当?

豊富な就職先:メーカーからインフラまで幅広い選択肢

電気電子工学科の最大の魅力は、就職先の選択肢が非常に広いこと。

以下のような業界で高い需要があります。

電機・自動車・通信機器メーカー

エネルギー・電力・インフラ系企業

SIer(システムインテグレーター)・IT企業

半導体・電子部品業界

特に日本では、電力や通信、製造業など社会インフラを支える産業が多く存在しており、電気電子の知識は不可欠とされています。

また、国家資格である電気主任技術者やエンベデッドシステム技術者なども、キャリアアップに直結します。

AI・ロボティクス・再生可能エネルギーなど成長分野との相性も◎

今後ますます成長が期待される分野——たとえばAI、IoT、ロボット開発、スマートグリッド、再生可能エネルギーなどでも、電気電子の知識が活かされます。

ハードウェアとソフトウェアの両方に関われるため、単なる回路設計にとどまらず、プログラミングや制御工学のスキルも求められるようになっています。

近年では、電気電子出身者がITエンジニアやデータサイエンティストとしても活躍しており、「潰しが効く」学科としても評価されています。

安定性と将来性を兼ね備えた“就職強学科”

電気電子工学科の卒業生は、業界の景気変動に左右されにくい“安定性の高い”就職先に多く進みます。

特に大手インフラ企業や電力会社、国家機関などでは、長期的に安定したキャリアを築くことが可能です。

さらに、技術職としての専門性が評価され、年収が高めに設定される傾向もあります。

転職市場でも高評価を受けやすく、「即戦力」として扱われやすいのも特徴です。